電験3種 各科目の解説

半導体とは何か?P型半導体とN型半導体の違い

電験三種の理論科目では、「半導体の温度特性」「導体・半導体・絶縁体の違い」「多数キャリア・少数キャリア」「P型・N型半導体」などが、ダイオードやトランジスタ、FETの選択問題として出題されます。

これらを理解するにはまず半導体とは何かを理解する必要があります。

この記事では、半導体と導体・絶縁体との違いなどの基礎をイメージから丁寧に整理します。

この記事で解説する内容の全体像と結論

この記事で目指すゴールは次の3つです。

- 導体・半導体・絶縁体の違いを、「電子がどれだけ自由に動けるか」という視点で説明できるようにする。

- 半導体の電気の担い手である「電子」と「正孔(ホール)」のイメージを持てるようにする。

- 「P型・N型半導体」「多数キャリア・少数キャリア」と聞いたときに、どちら側に電子・正孔が多いかを考えられるようにする。

結論からいうと、半導体とは次のような材料です。

半導体とは、導体と絶縁体の中間的な電気伝導性を持ち、

温度・光・不純物(ドーピング)・電界などによって「電気の通しやすさ」を大きく変えられる物質である。

この「条件次第で電気を通したり止めたりできる」性質が、

- 一方向にだけ電気を流すダイオード

- 小さな信号で大きな電流を制御するトランジスタ・FET

といった半導体素子を作るのに必要になっていきます。

半導体とは何か:導体・絶縁体との違いから理解する

電気が流れるのはキャリアが電気を運ぶから

最初に、「電気が流れる」とは何を意味するかを押さえましょう。

電気が流れるとは電荷(+あるいは−の電気の元)を運ぶものが、物質の中を移動している状態です。

この電荷を運ぶものを「キャリア(運び手)」と呼びます。

固体の中での主なキャリアは、次の2種類です。

- 電子(マイナスの電荷を持つ粒子)

- 正孔(電子が抜けた「穴」を、プラスの電荷を持つ粒子のように扱ったもの)

どのキャリアが、どれくらい自由に動けるかによって、

「電気をよく通す/通さない」が決まります。

導体とは自由電子がだぶだぶに余っている材料

先程電子というワードが出ましたが、この電子が物体の中を自由に動けるようになったものを自由電子と呼びます。導体はこの自由電子がたくさんある物質のことです。

つまり電気の運び手であるキャリア(自由電子)がたくさんあるので、導体は電気よく通します。

これをイメージで捉えると図1のようになります。

絶縁体とはキャリアが動けない物質

絶縁体は、ほとんど電気を通さない物質です。

言い換えると自由に動ける電子(自由電子)がほとんどない物質ともいえます。

イメージは図2です。電子はあるものの自由電子がほぼない物質が絶縁体です。

そのため電気が非常に流れにくいです。

半導体は条件次第で電気の流れやすさが変わる物質

半導体は条件によって電気の流れやすさが変わる物質です。

半導体という名前からすると、導体と絶縁体の間くらい電気を流す物質と勘違いしますが、そうではありません。

半導体の重要な性質として、

- 温度を上げたり、光を当てたり、不純物を少量混ぜたりすると

- 自由電子が増える(つまりキャリアが増える)

- そのため電気の通しやすさ(導電率)が大きく変わる

この外からの条件で、電気の通しやすさを変えられるという性質が半導体が重要な材料とされる理由です。

なぜなら半導体をスイッチとして使えるからです。

つまり、電気を通しにくくすればOFF、電気を通しやすくすればONになるスイッチになります。

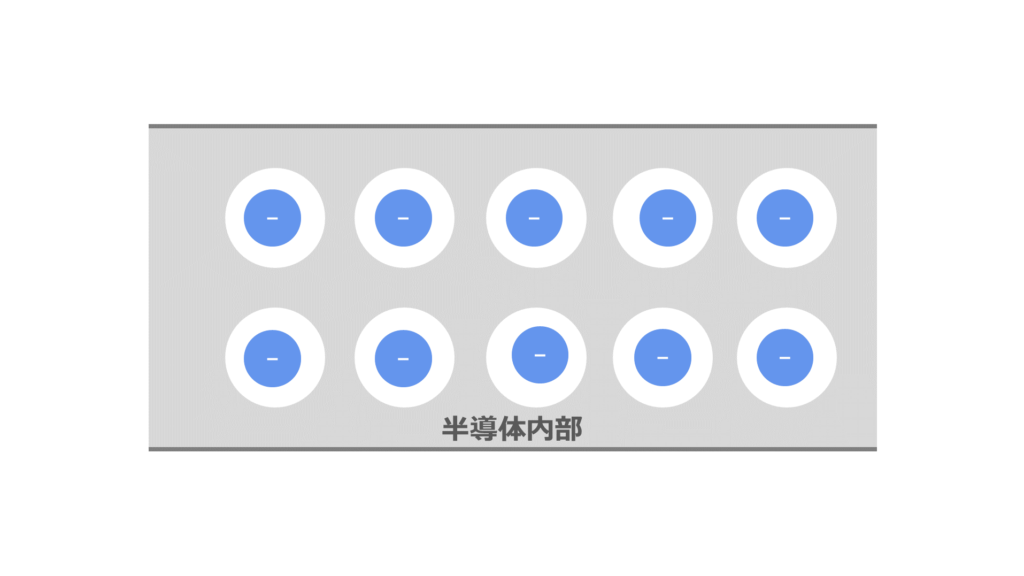

半導体の性質:電子と正孔のイメージ

では半導体がなぜ条件によって電気の流れやすさが変わるかを詳しく学んでいきましょう。

まず電気が流れるイメージをもう少し詳しく理解していきましょう。

電気はキャリアが運ぶと前述しましたが、それを表したのが図3です。

図3のように半導体の内部には電子と正孔と呼ばれる穴のようなものがあります。

電子はこの正孔を飛び飛びに移動していきます。これが電気の流れになります。

正孔(ホール)とは

正孔というワードが出ましたが、これについて少し解説をします。

正孔は電子が飛び出したあとの「空席」のことです。

ホールとも呼びます。

正孔は「穴」ですので移動はしません(できません)。しかし電気の流れは、

- 周りの電子がその穴に移動する → もともといた場所が新たな穴になる。

- これが連続で起こる。

- 結果として、「穴(正孔)が反対向きに動いている」ように見える

という振る舞いをします。

例えば車に乗って停止しているときに、隣の車が動くと自分の車が動いたように錯覚することはありませんか?

このようなイメージで電子を基準に考えると、電子が動けば正孔が動いたようにみえます。

そのため、

- 電子:マイナスの電荷を運ぶキャリア

- 正孔:プラスの電荷を運ぶキャリア

として扱います。

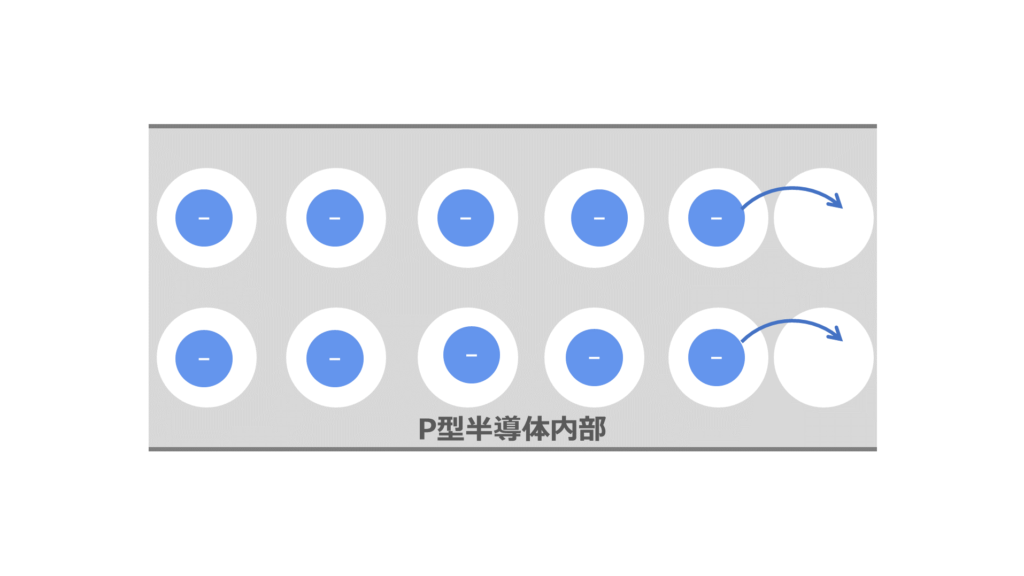

P型半導体とN型半導体とは

半導体では電子と正孔が両方存在しますが、通常は図4のように電子の数と穴の数が(ほぼ)同じです。

この場合、電子が次に入れる穴がありません。

そのため通常の半導体はそのままでは電気を流しにくいです。

しかし他の物質を混ぜるなどすると、どちらかのキャリアが多くなります。

多い方のキャリアを多数キャリアと呼びます。

P型半導体とは?

他の物質を加えて、正孔が多くなった(多数キャリアになった)半導体をP型半導体と呼びます。

PはポジティブのPです。

P型半導体のイメージは図5です。

正孔が電子より多いP型半導体では、電子が入っていない正孔へ電子が飛び込んでいけます。

そのため電子は移動しやすくなり電気の流れが起こりやすくなります。

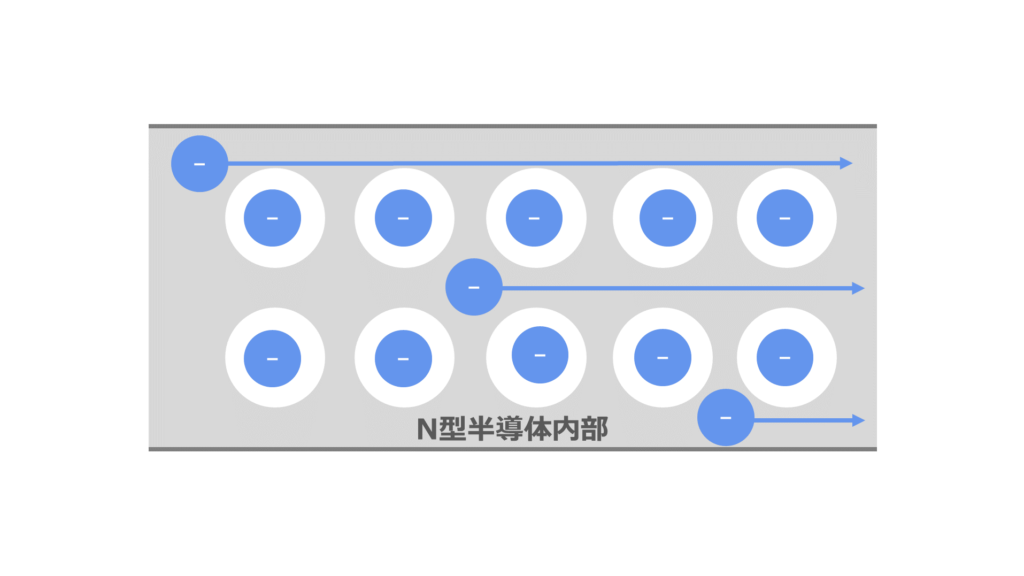

N型半導体とは?

一方で電子が多くなった半導体をN型半導体と呼びます。

穴より電子が多くなるため、どの穴にも入らない電子が増えます。

この余った電子は自由電子となり、正孔へ引きこまれず物体の中を自由に動けます。

イメージは図6です。

よってこの場合でも電気は流れやすくなります。

よくある勘違い・つまずきポイント

勘違い1:「半導体=抵抗値が中間の材料」とだけ覚える

半導体はその名前だけみると、導体と絶縁体の中間ぐらい電気を流しやすい物質と思いがちです。

ですが実際は、

- 温度・光・不純物・電界などによって電気の流れやすさが変わる。

という変化を与えることのできる物質です。

勘違い2:正孔を実体のある粒子と考えてしまう

正孔は、実体としての粒子があるわけではなく、

- 電子が抜けて空いた席(穴)を、便宜的にプラスの電荷を持つ粒子とみなしている

だけです。

しかし電気の流れをみるとき、電子が動いたら、その逆方向に正孔動いたように見えます。

そのため正孔もキャリアの一種として扱っています。

正孔は電子のいなくなった穴であるが、分かりやすくするために、プラスの電化を持った粒子とみなすこともある。

このような理解をしておくと良いです。

簡単な確認問題

最後に簡単な確認問題を解いて、知識の定着を図りましょう。

問題1

次の材料 A〜C について、それぞれの代表的な性質を示しています。

半導体の性質に最も近いものを1つ選びなさい。

A. 室温で自由電子が大量に存在し、温度が上がると電気抵抗は増加する。

B. 室温ではほとんど電流が流れないが、温度を上げると電子と正孔が増えて、電気を通しやすくなる。

C. 電子が強く束縛されており、温度を上げても実用上ほとんど電流が流れない。

- A

- B

- C

解説

- A は金属(導体)の一般的な性質です。

自由電子が多く、温度上昇により散乱が増えて抵抗が増加します。 - B は半導体の典型的な性質です。

温度上昇によって自由電子が増え、電気を通しやすくなります。 - C は絶縁体の性質です。

電子が強く束縛されており、温度を上げてもほとんど電流が流れません。

よって答えは 2. B です。

問題2

ある半導体に、不純物を少量加えたところ、電子の数が大きく増え、電子が多数キャリアとなりました。

この半導体の種類と、多数キャリア・少数キャリアの組み合わせとして正しいものを選びなさい。

- P型半導体:多数キャリア=正孔、少数キャリア=電子

- P型半導体:多数キャリア=電子、少数キャリア=正孔

- N型半導体:多数キャリア=電子、少数キャリア=正孔

- N型半導体:多数キャリア=正孔、少数キャリア=電子

解説

問題文より、

- 不純物を入れた結果、電子が多数キャリアになった

- 電子が多数キャリアになるのは N型半導体

したがって、

- N型半導体:多数キャリア=電子、少数キャリア=正孔

が正しい組み合わせです。

よって答えは 3. N型半導体:多数キャリア=電子、少数キャリア=正孔 です。

おわりに

以上、半導体の直感的な解説でした。

本サイトでは電気に関してこのような初学者でも分かりやすい解説を行っています。

もしこれを解説してほしい!という要望や質問がありましたらお問い合わせかXのDMでご連絡いただければと思います。

コメント