電験3種 各科目の解説

電動機のすべりとは?トルク特性、安定運転領域をわかりやすく解説

誘導電動機はすべりがないと運転することができません。そしてすべりによって出力できるトルクが変化します。

これをトルク特性といいます。

そして電動機には安定してトルクをだせる運転領域が決まっています。これを電動機の安定運転領域といいます。

このすべり、トルク特性、安定運転領域をわかりやすく簡単に解説します。

すべりとは?

電動機は巻線に電流を流して回転磁界をつくり、回転子に誘導起電力を発生させます。この誘導起電力によって回転子には電流が流れ、この電流と回転磁界によって電磁力が生じることで運転をします。

(電動機の運転する仕組みや構造はこちらで詳しく解説しています。)

回転子に誘導起電力を発生させるためには、回転磁界と回転子の間に速度差がないといけません。

この速度差をすべりといいます。

このすべりとはどういうものかを図で解説していきます。

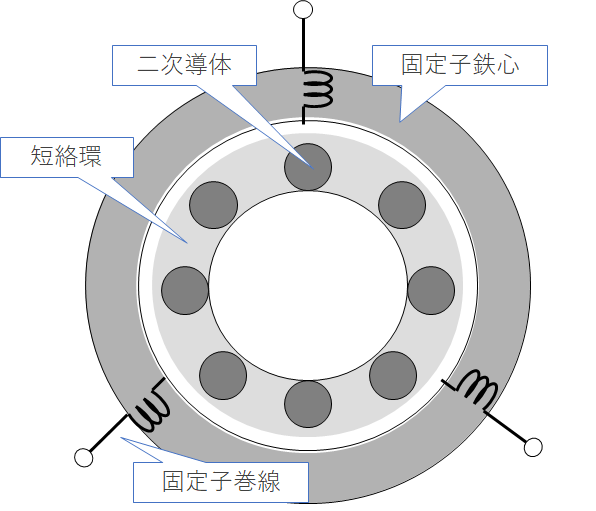

図1はかご形誘導電動機を真正面からみた図です。

この図の中にある固定子巻線に三相交流電流が流れると、回転磁界が生じます。

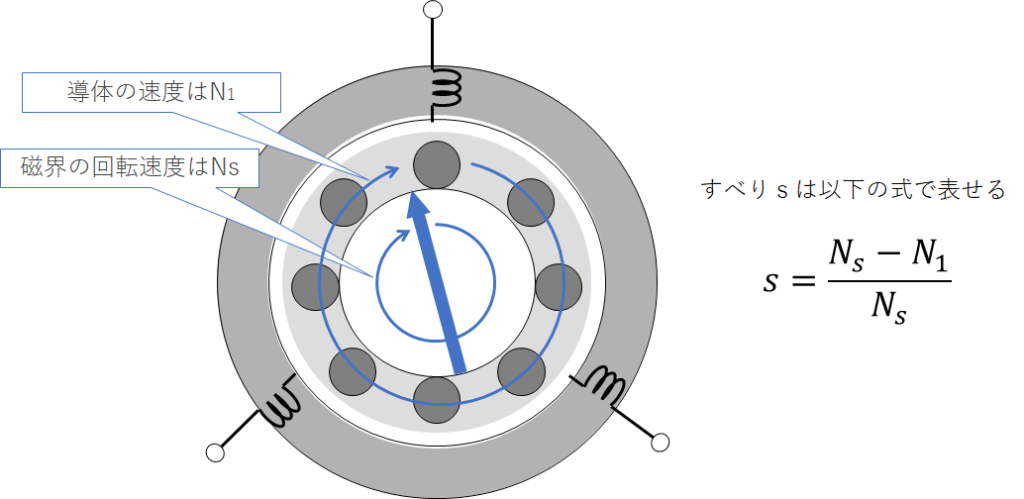

すると図2のように、回転磁界が回転子の導体(二次導体)を横切るので、フレミング右手の法則に則って誘導起電力が生じて電流が流れます。

この電流と回転磁界により回転子が回転します。

誘導起電力が生じるためには、磁界が導体を横切る必要があります。

磁界と導体が同じ速度のときは磁界が導体を横切らないため、誘導起電力は生じません

よって電動機が回転するには回転磁界と回転子の導体の間に速度差がないといけません。前述していますがこの速度差がすべりです。

すべりは図3に書いてある式で表されます。

また回転磁界の回転速度は同期速度ともいいます。

電動機のトルク特性とは?

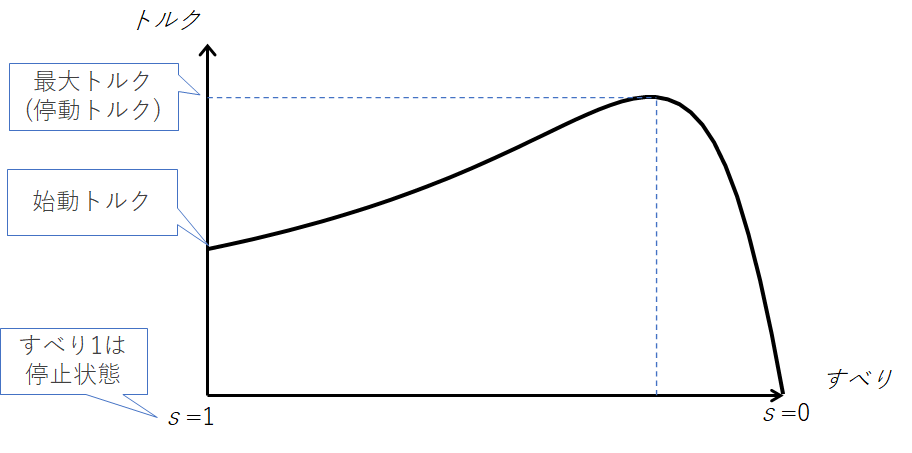

電動機が出力するトルクはすべりの大きさによって変化します。これを電動機のトルク特性といい、図4のようになります。

すべりが1のときは電動機が停止している状態です。そこから運転をしていくと、すべりが0になる少し手前でトルクが最大になります。

電動機が出せる最大のトルクを最大トルク、または停動トルクといいます。

誘導電動機のトルク特性はモータの仕様によって変わりますが、基本的に図4のようにすべりが0の少し手前で最大トルクとなるカーブを描きます。

電動機の安定運転領域とは?

ここから電動機の安定運転領域について解説します。図5でもう一度トルク特性をみてみましょう。

安定運転領域とは負荷が変化しても電動機が安定して運転できる領域のことです。

安定運転領域は図5で示している最大トルクより右側の領域になります。

なぜこの領域だと安定して運転できるのでしょうか?

これを解説していきます。

まず前提として電動機で運転するポンプやファンは運転中に外乱によって負荷が重く、または軽くなったりします。

負荷が重くなるということは、電動機の回転を遅くする力が働くということです。これは自転車を漕いでいる時に坂道にさしかかった時をイメージするとわかりやすいです。

坂道を登るときに平らな道を走るときと同じ力で漕いでいれば速度は落ちていき、やがて停まってしまいます。

そのため同じ速度で走るためには、坂道を登る前よりも強い力で漕ぐ必要があります。

電動機に話を戻します。負荷が重くなり図6のように負荷トルクが重くなる、つまり速度が落ちる方向に動くと、すべりは大きくなります。

安定運転領域で運転しているときは滑りが大きくなるとトルクが増加しますので、また元の速度に戻すことができます。

よって電動機の速度は負荷が変動しても、元の速度に戻るので安定運転領域では安定して運転ができます。

反対に安定領域以外で運転しているときを考えてみましょう。

図7のように、安定領域以外で運転しているときに負荷が重くなり速度が低下、つまりすべりが大きくなると電動機が出すトルクが低下します。

.png)

そのため電動機の速度は上がらず、負荷が重くなるほど電動機の速度が下がって最終的には停止してしまいます。

また通常、電動機は安定運転領域で運転しますが、この領域で運転しているときに負荷が変動しても、すべりは大きく変化しないことがトルク特性をみると分かります。

すべりがあまり変化しないことは、速度があまり変化しないと同じ意味です。

そのため誘導電動機は一定速度で運転できるという特徴があることが分かります。

おわりに

本サイトでは電気に関してこのような初学者でも分かりやすい解説を行っています。

コメント

コメント一覧 (3件)

安定運転領域で、

負荷トルクが重くなると速度が遅くなりすべりが小さくなる

という旨の記述がありましたが、

負荷トルクが重くなると氏九度が遅くなり滑りが大きくなる

ではないでしょうか?

トルクとすべりのグラフに書かれた内容は正しいと思います。

安定領域以外ではその逆だと思います。

ご返信遅れまして申し訳ありません。この様なご指摘は大変助かります。

また少しお時間頂きますが確認して修正いたします。

今後とも何か間違いなどありましたらご教授いただければ幸いです。

遅くなりましたが記事を修正しました。間違えている部分には取り消し線を入れ、正しい情報を書き加えています。