電験3種 各科目の解説

ダイオードの仕組みとpn接合

電験3種の理論科目ではダイオードのI-V特性、整流回路、ツェナーダイオードに関する問題が出題されます。

これを解くには

- なぜダイオードは1方向にしか電流を流さないのか?

- PN接合で何が起きているか

- 空乏層や内蔵電位がどんな“壁”になっているか

- それを利用してダイオードやツェナーダイオードがどう動くか

といったことの理解が必要です。

この記事で解説する内容の全体像と結論

このページでは以下の3つができるようになることを目指します。

- pn接合はダイオード・LED・太陽電池など、電験三種で頻出の素子のベースになる構造である

- ダイオードが1方向にしか電気を流さない理由が理解できる。

- 順方向バイアス・逆方向バイアスの違いを、「空乏層の厚さ」と「電位の壁」の変化としてイメージできる

電験三種でのダイオードに関する問題を解くには、厳密な数式導出よりも、

「電圧をこうかけると電流はどう変わるか」

「なぜその向きで入れると整流できるのか」

といった“定性的な理解”ができているかどうかがポイントになります。

ダイオードとは何か?

まずは「ダイオード」とは何かについて解説します。

ダイオードは、一言でいうと

電流を一方向にだけ流れるようにする、2端子の半導体素子

です。この一方向にしか電流を流さない性質を整流作用といいます。

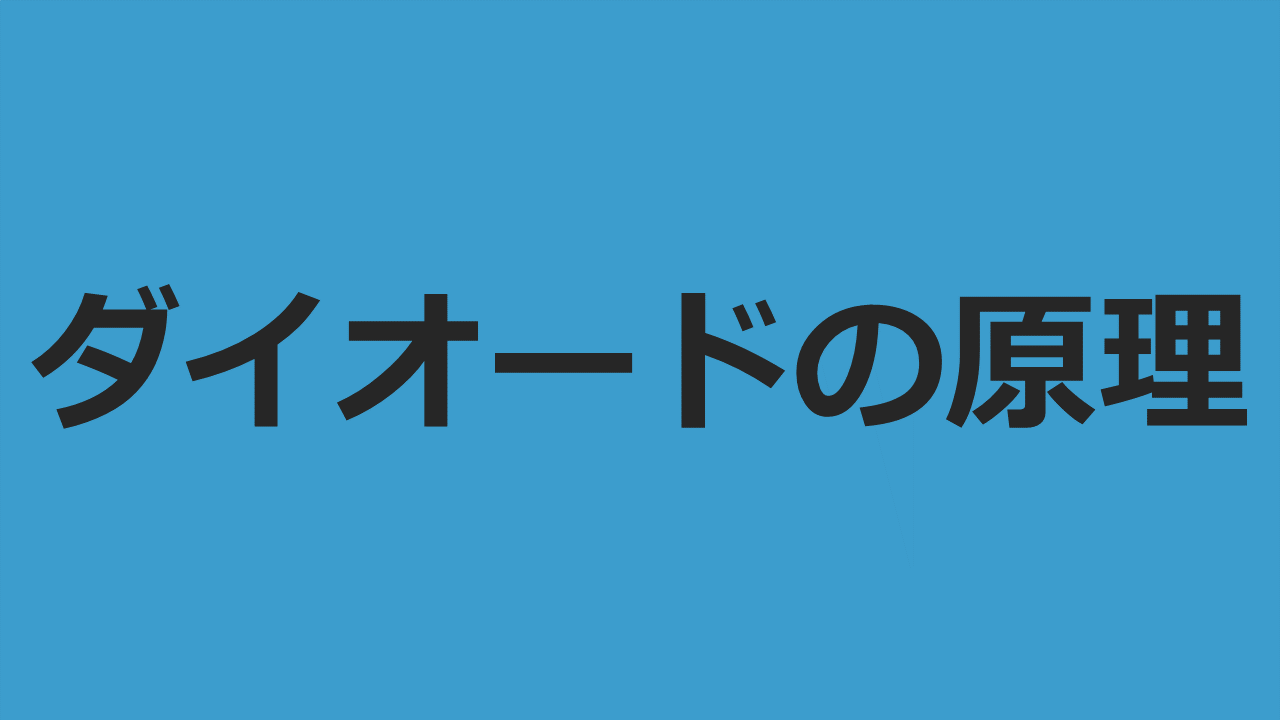

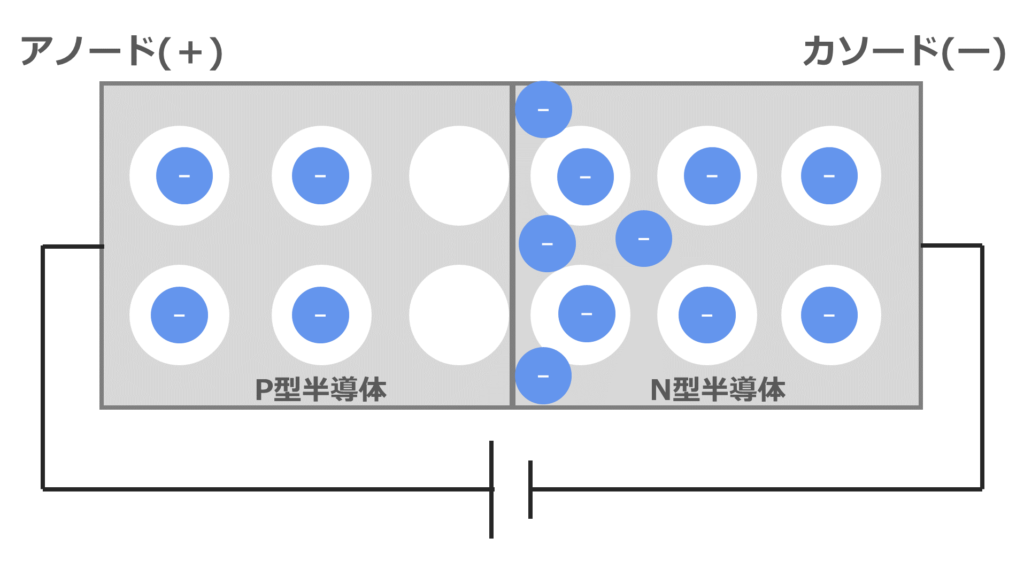

ダイオードは図1のようにP型半導体と N型半導体をくっつけた(接合)した構造をしています。

これを「pn接合」といいます。

P型とN型のおさらい(多数キャリア・少数キャリア)

簡単に P型・N型半導体のイメージをおさらいしましょう。

- N型半導体

- 「ドナー」と呼ばれる不純物を混ぜた半導体

- 自由に動ける電子がたくさん存在

- 多数キャリア(主役として動くキャリア):電子

- 少数キャリア:正孔

- P型半導体

- 「アクセプタ」と呼ばれる不純物を混ぜた半導体

- 電子が足りない穴=正孔がたくさん存在

- 多数キャリア:正孔

- 少数キャリア:電子

くわしくは以下のページで解説をしています。

ダイオードが一方向しか電流を流さない理由

PN接合をすると、電子はN型半導体からP型半導体の方向へしか流れなくなります。つまり電流が一方向にしか流れなくなります。(電流の向きは電子の移動方向と逆なことに注意)

ダイオードに電流が流れるケース

まず電流が流れるのはどのような場合かと、その仕組について解説します。

なお、ダイオードのP側の端子はアノードと呼びます。反対N側はカソードと呼びます。以降はこの呼び方を使って説明をしていきます。

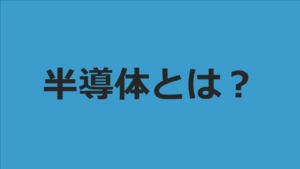

電流が流れるケースは、アノードにプラスの電圧をかけたときです。

このときの回路のイメージが図2です。

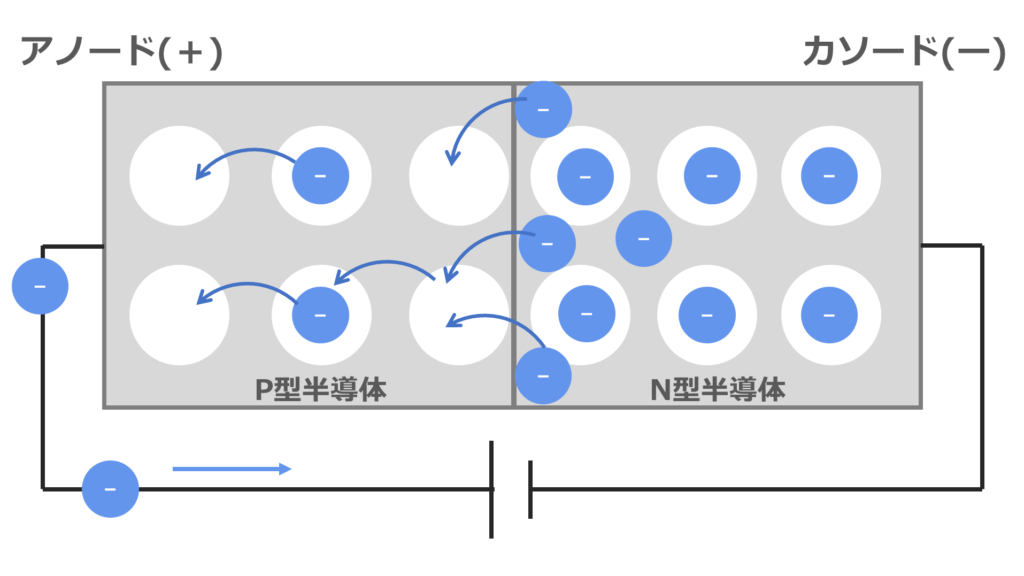

アノード側にプラスの電圧をかけると図3のように、N型半導体の自由電子がP側に引き寄せられます。

(※自由電子は正孔に入っていない電子のこと)

また正孔は電子を引き寄せる働きがあるます。そのためP側に引き寄せられた電子は、さらに正孔に引き寄せられ、

図4のようにP型とN型の接続部を飛び越えて移動していきます。

この移動が次々と起こることで電流が流れます。

ちなみにダイオードのP側にプラスの電圧をかけることを順方向バイアスといいます。

この用語はよく出てくるので覚えておきましょう。

ダイオードに電流が流れないケース

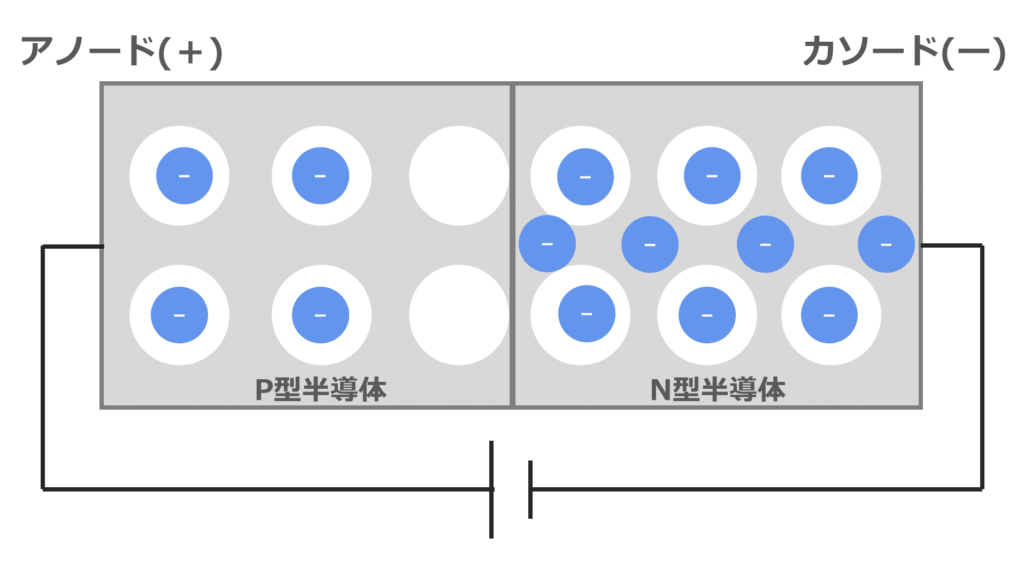

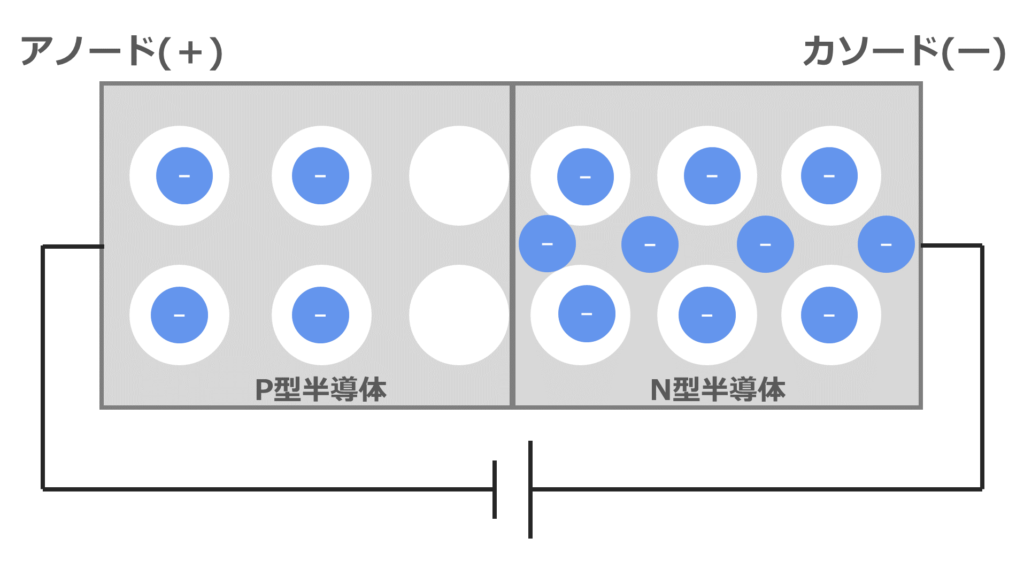

反対に電流が流れないケースは、カソード側にプラスの電圧をかけたときです。この状態を逆方向バイアスとよびます。

この時の回路は図5になります。

N側の自由電子は電圧のプラスに引き寄せられます。またP側の数少ない電子も電圧のプラス側に引き寄せられます。

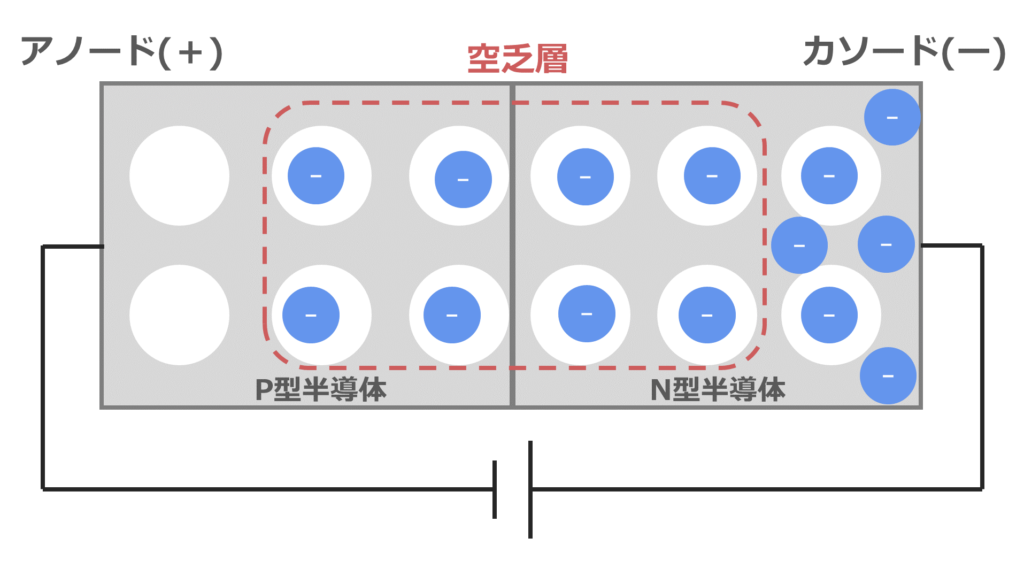

するとダイオードの真ん中部分は図6のように、電子が収まった正孔だけになります。

こうなると電子の移動が起きません。つまり電流が流れなくなります。

この電子が収まった正孔だけになったエリアのことを空乏層と呼びます。

※正確には電子が収まった時点で正孔は正孔ではなくなります。なぜなら電子のいない穴を正孔とよぶからです。

※ここで説明を簡単にするため、このような表現としました。

これがダイオードが一方向にしか電流を流さない仕組みです。

また、電圧を強くするほどキャリア(電子や正孔)が強く引き寄せられて、空乏層が広がります。

簡単な確認問題

問題1:順方向バイアスか逆方向バイアスか

次のような接続を考えます。

- 左側が P 型、右側が N 型のダイオード

- 電池のプラス端子を P 型に接続

- 電池のマイナス端子を N 型に接続

このとき、このダイオードは

- 順方向バイアス

- 逆方向バイアス

どちらの状態になっているでしょうか?また、空乏層は厚くなりますか?薄くなりますか?

解説

- P 側をプラス、N 側をマイナスにつないでいるので、これは順方向バイアスです。

- 順方向バイアスでは、キャリアの動きから空乏層が薄くなり電流が流れやすくなります。

したがって答えは、

- 順方向バイアス、空乏層は薄くなる

です。

過去問解説:理論科目 平成29年度 問11「各種ダイオードのバイアスの向き」

では最後に過去問を解いて知識の定着を図りましょう。平成29年の理論科目の問11を取り上げます。

問題文と選択肢

問題(理論 平成29年度 問11)

半導体の pn 接合の性質によって生じる現象または効果,

あるいは pn 接合を利用したものとして全て正しいものを(1)〜(5) のうちから 1 つ選べ。

選択肢

(1) 表皮効果,ホール効果,整流作用

(2) 整流作用,太陽電池,発光ダイオード

(3) ホール効果,太陽電池,超伝導現象

(4) 整流作用,発光ダイオード,圧電効果

(5) 超伝導現象,圧電効果,表皮効果

キーになる考え方:pn接合と「直接セット」のものはどれか

この問題は単純に知識を問う問題です。考えることは以下です。

- 「pn接合と直接セットで覚えておきたい現象・素子」をはっきりさせる

- それだけで構成されている選択肢を 1 つ選ぶ

pn接合と“セット”で覚えたいもの

まず、pn 接合と強く結びついているものから。

- 整流作用

ダイオード(pn接合)は、- 順方向:よく電流が流れる

- 逆方向:ほとんど流れない

という「片側だけ流れやすい」性質を持ちます。これを整流作用と呼びます。

これはpn接合そのものの基本的な性質です。

- 太陽電池

太陽電池は、簡単にいうと

「光をエネルギー源にして、電圧を発生させる装置」です。

光のエネルギーによってキャリア(電子と正孔)が生まれます。

生まれた電子はn側半導体の方へ移動し、正孔はp側へ引き剥がされるように移動します。

すると電位差が生まれます。つまり電源として作用するということです。 - 発光ダイオード(LED)

発行ダイオード(LED) は逆に、

「電子と穴を、わざと一箇所に集めて、再結合させて光を出す装置」です。

太陽電池とは「やっていることが逆向き」だとイメージすると理解しやすくなります。

発行ダイオードに順方向電圧をかけると、n側からは電子が接合部に向かって押し出され、p側からは正孔が接合部に向かって押し出されるという動きになります。

するとpnの接合部で電子と正孔がくっつき、その際にエネルギーが生まれます。このエネルギーが光として放出されます。

太陽電池は光というエネルギーを当てることで、電子と正孔を分離して電圧を発生させるのに対し、発光ダイオードは電圧によって電子と正孔をくっつけて、光エネルギーを発生させるという真逆の現象を起こしています。

以上の3つはpn接合に関連する現象や作用です。

pn接合とは別ジャンルのもの

一方で、次のものは「別の分野の現象」です。

- 表皮効果

交流電流の周波数が高くなるほど、導体の表面付近だけを電流が流れやすくなる現象です。

→これは「交流+導体」の話で、pn 接合とは関係ありません。 - ホール効果

電流が流れている導体や半導体に、電流と直角方向の磁界をかけると、さらに直角方向に電圧が現れる現象。

→ 半導体の話ではありますが、「pn 接合の性質そのもの」ではありません。 - 超伝導現象

ある材料を非常に低い温度に冷やしたとき、電気抵抗がゼロに近づく現象。

→ 材料固有の現象で、pn 接合とは無関係です。 - 圧電効果

水晶のような結晶に力を加えると電圧が発生したり、逆に電圧を加えると変形したりする現象。

→ 結晶構造の話で、pn 接合は登場しません。

解答

以上のことから、各選択肢に◯✕をつけると以下になります。

- (1) 表皮効果(×)、ホール効果(×)、整流作用(○)

→ pn接合ではないものが混ざっているので × - (2) 整流作用(○)、太陽電池(○)、発光ダイオード(○)

→ 3つとも pn接合グループ。 - (3) ホール効果(×)、太陽電池(○)、超伝導現象(×)

→ pn接合とは関係ないものが 2つ含まれているので × - (4) 整流作用(○)、発光ダイオード(○)、圧電効果(×)

→ 圧電効果が別ジャンルなので × - (5) 超伝導現象(×)、圧電効果(×)、表皮効果(×)

→ すべて pn接合とは別ジャンルなので ×

よって、正解は (2) です。

おわりに

本サイトでは電気に関してこのような初学者でも分かりやすい解説を行っています。

もしこれを解説してほしい!という要望や質問がありましたらお問い合わせかXのDMでご連絡いただければと思います。

またXの方でも電験や電気についての情報を発信していますので、ぜひフォローをお願いいたします。

コメント