電験3種 各科目の解説

フェランチ効果とは?原理を分かりやすく解説【進み力率で起こる】

フェランチ効果とは送電端よりも受電端の方が電圧が高くなる現象のことです。

送電をする場所(送電端)と受電をする場所(受電端)はケーブルで接続されています。そのため通常はケーブルなどの抵抗による電圧降下が起きて、受電端の電圧が低くなります。

しかし力率が進みの時は、受電端の電圧が高くなります。この現象をフェランチ効果といいます。

ここではフェランチ効果の原理について解説します。

フェランチ効果が起こる条件

前述したようにフェランチ効果は送電する回路の力率が進みの時に起こります。力率が進みということは、送電回路を流れる電流も進んでいます。

そして力率が進みになる条件は、回路のキャパシタンス成分(コンデンサ成分)が大きいことです。もう少し正確にいえば、インダクタンス成分よりもキャパシタンス成分が大きいことです。

まずはこれらのことを知っておいてください。

ベクトル図を描いてフェランチ効果を解説

フェランチ効果はベクトル図を描くと理解しやすいです。(ちなみにベクトル図はフェーザ図ともいいます。電気の世界ではフェーザ図と呼ぶことが多いです、どちらも同じと考えて構いません。)

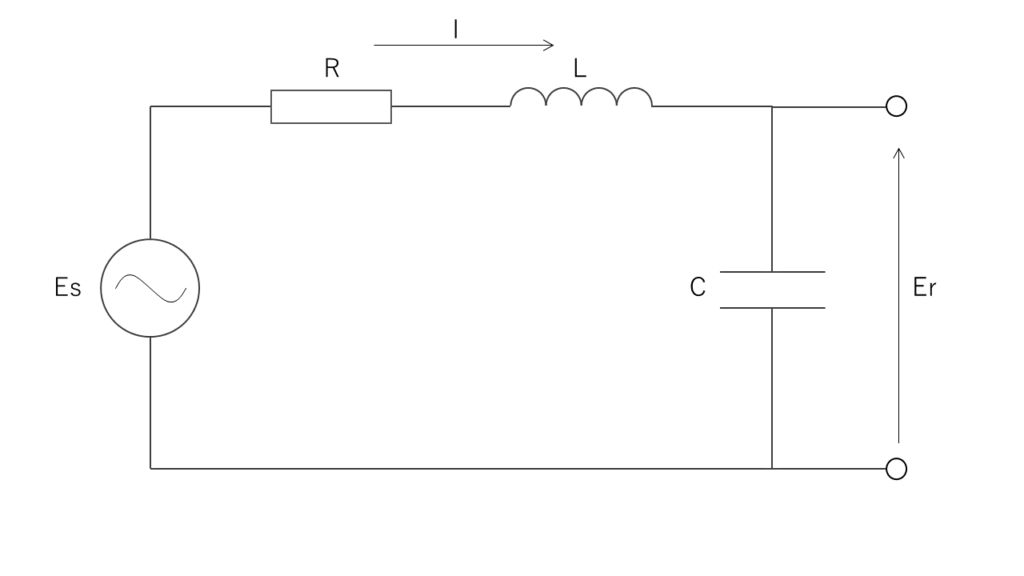

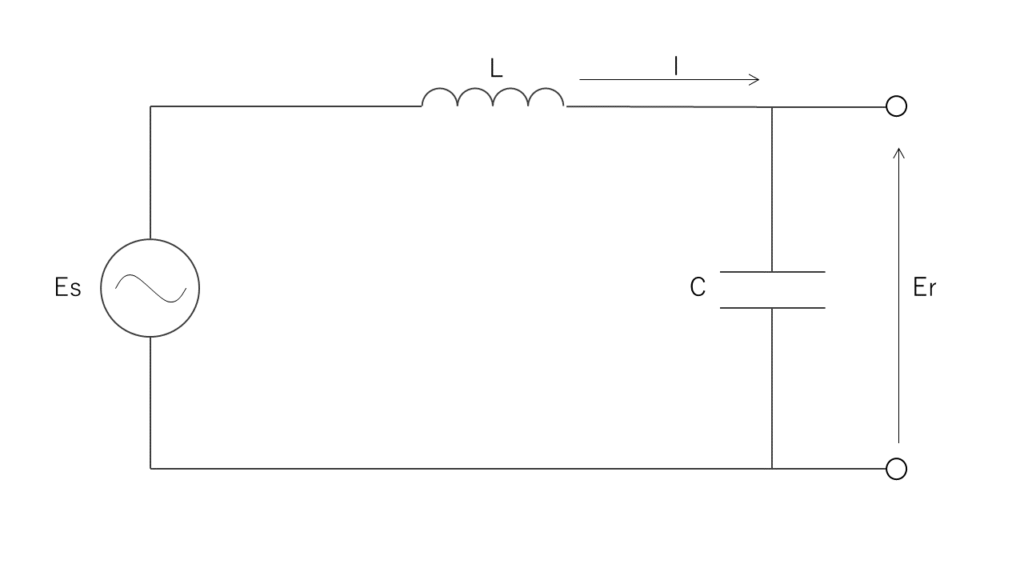

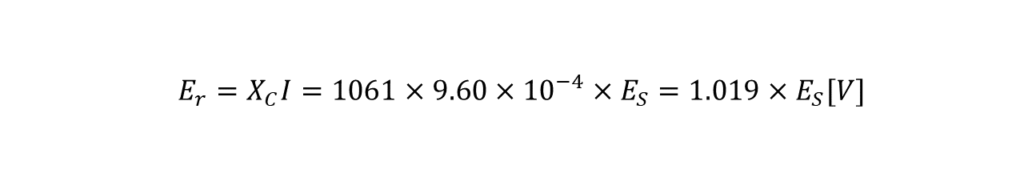

図1の送電回路を例にして考えてみましょう。送電端電圧はEs、受電端電圧をErとします。また回路を流れる電流はIです。

また線路(ケーブル)には抵抗、インダクタンス成分が直列に、キャパシタンス成分が並列に存在しています。それぞれをR,L、Cとします。

ちなみに送電回路は3相だから3線じゃないの?なんで2線?と思った方はこちらのページを見てみてください。この回路は1相を抜き出して考えています。1相を抜き出して考えても良い理由が書いてあります。

解説ページを作成中です・・・・

進み力率のときのベクトル図

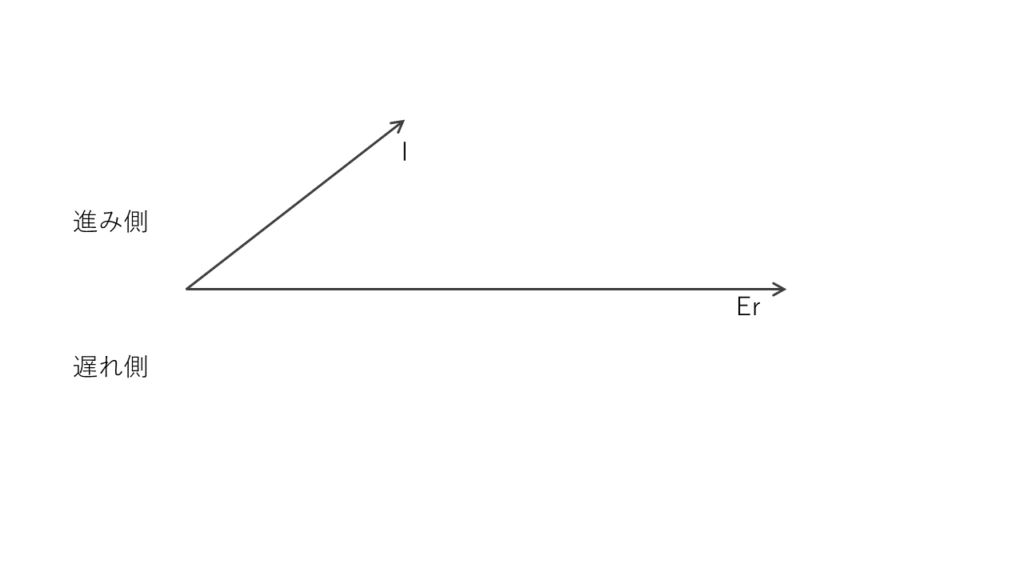

まずは進み力率でフェランチ効果が起こる条件でのベクトル図を描いていきます。

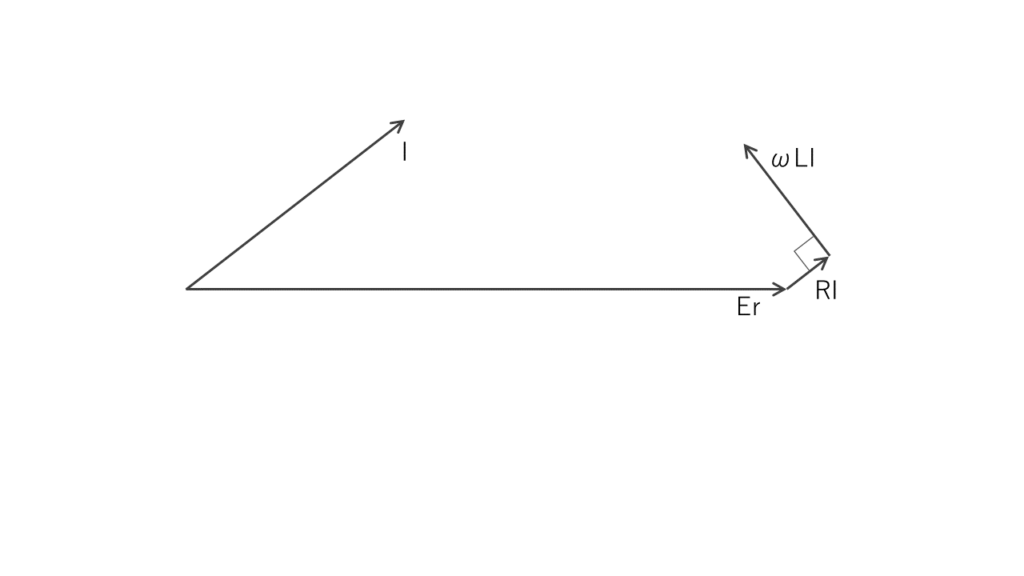

受電端電圧Erを基準とすると、進み電流Iは図2のように描けます。

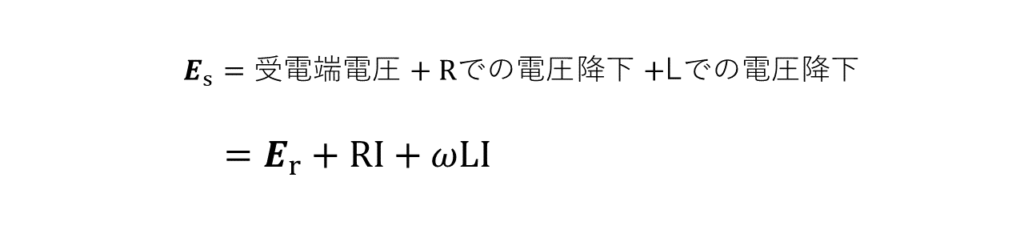

次に送電端電圧Esは以下の式で求められます。

そのためRIとωLIのベクトル図が分かれば、送電端電圧が分かります。

ということでまずRIを描いていきましょう。抵抗Rは遅れも進みも作用しないので、RIはIと同じ方向になります。よって図3のようになります。

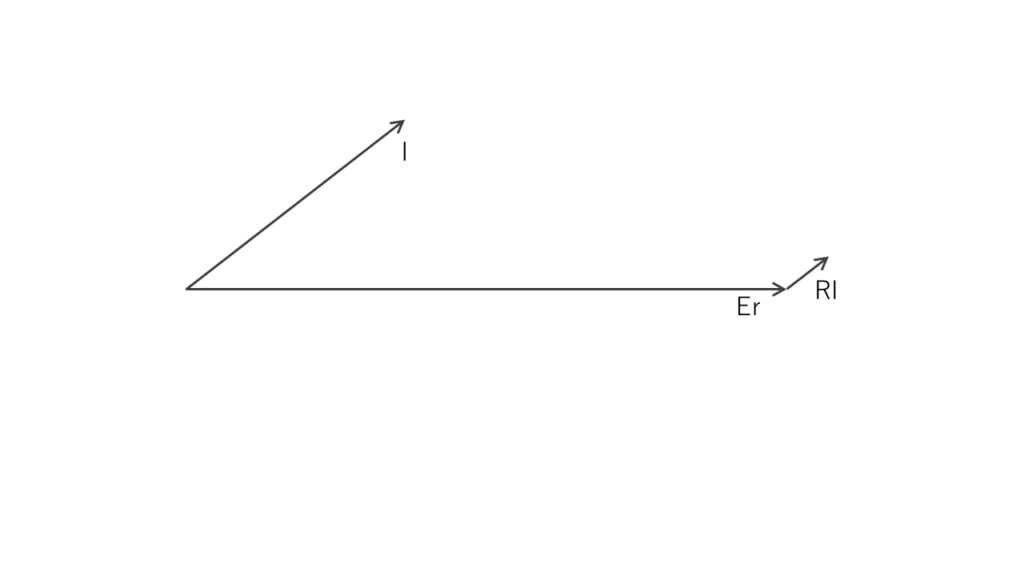

続いてLでの電圧降下です。Lは電流を90°遅れにする作用があります。逆に言うと、Lにかかる電圧は電流よりも90°進みます。

よってLでの電圧降下ωLIのベクトルは図4のようになります。

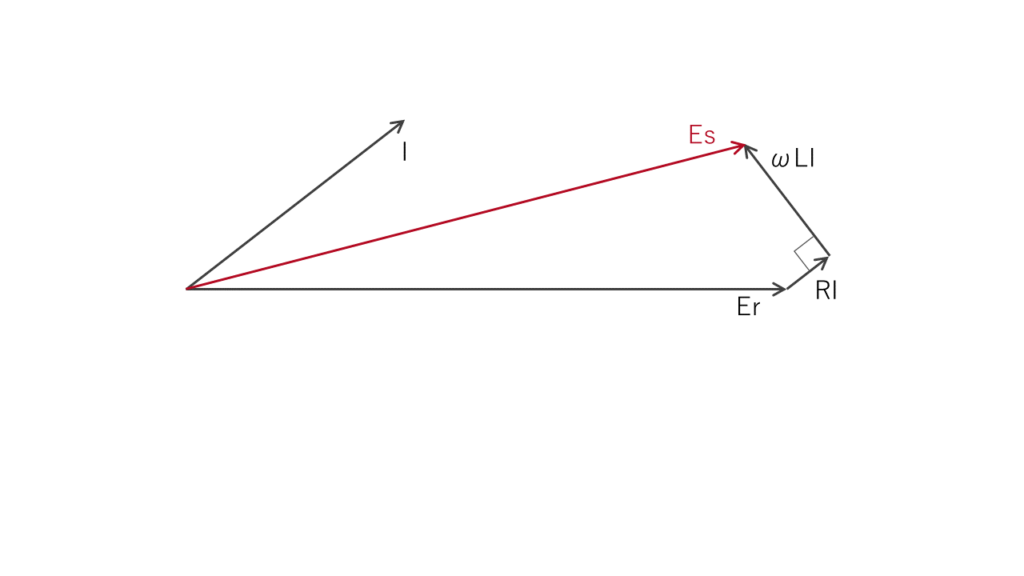

送電端電圧のベクトルは↑で描いたEr、RI、ωLIのベクトルを足すと描けますので図5になります。

図5から分かる通り、送電端電圧Esの大きさが受電端電圧Erよりも小さくなっています。

このように進み電流が流れれば、受電端電圧が上昇します。

遅れ力率のときのベクトル図

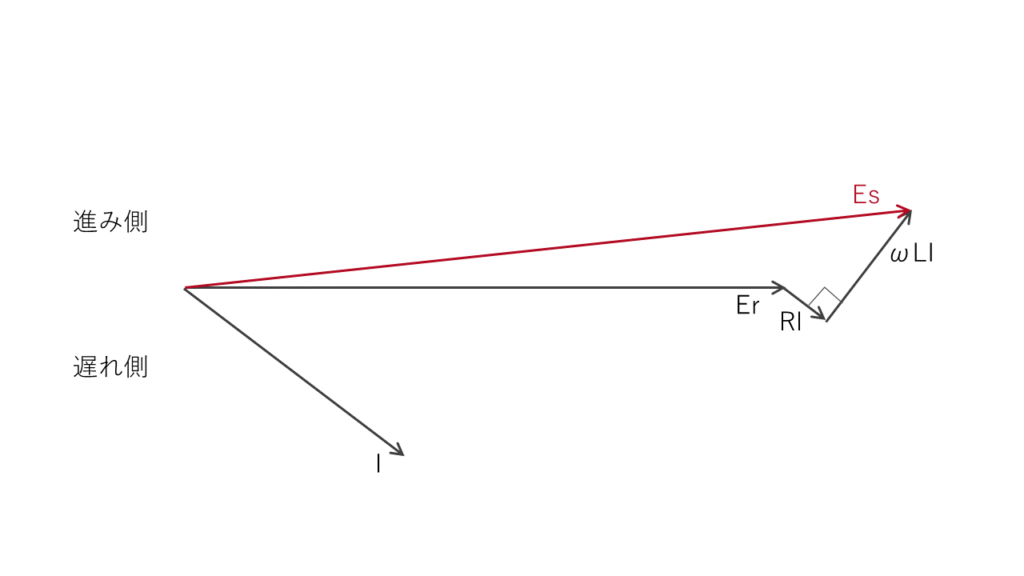

今度はフェランチ効果が起こらない、遅れ力率の条件でベクトル図を描いてみましょう。

電流が遅れ方向なだけで、描き方は先ほどと同じです。全てのベクトルを描くと図6になります。

電圧降下のベクトルの大きさは変えていませんが、送電端電圧が大きくなっています。このように遅れ力率のときはフェランチ効果は起きません。

受電電圧を計算してフェランチ効果を解説

今度は実際の数値を当てはめて、計算でもフェランチ効果が起こることを確かめてみましょう。

図7は送電場所と受電場所を接続する線路を簡単に描いたものです。線路にはインダクタンス成分(L)とキャパシタンス成分(C)があります。

ちなみに普通は抵抗成分が非常に小さいのでこの図では無いものとしています。

ここでLを50mH、Cを2.5μFとして周波数は60Hzと仮定します。この時の受電電圧(Er)を求めてみましょう。

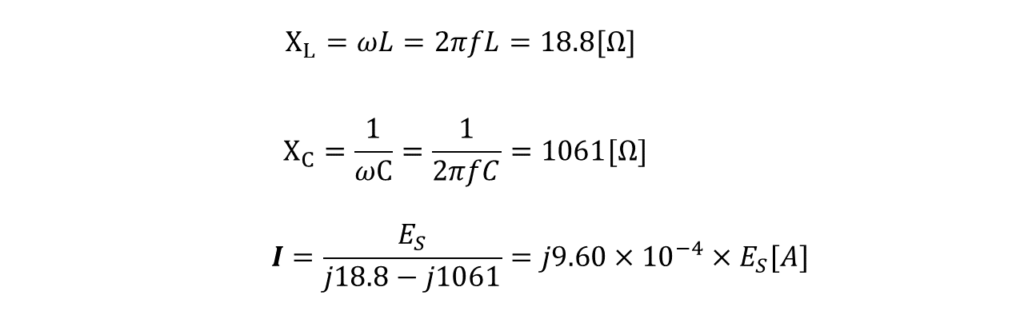

まず受電電圧(Er)を求めるために、図2の各リアクタンス(XL,Xc)と電流Iを求めます。求め方は↓の式の通りです。

次に以上の計算結果から受電電圧を求めます。受電電圧は以下の式で計算できます。

この計算結果から、受電電圧は送電電圧よりも1.9%高くなることがわかりました。

つまりフェランチ効果が発生したということです。

実際にフェランチ効果が起こる条件

ここまででフェランチ効果は回路のキャパシタンス成分が大きく進み電流が流れると起こることが分かりました。

では実際に進み電流が流れるのはどのようなケースかを解説していきます。

線路が長い場合

まず1つ目は線路が長い場合です。線路が長いと対地間の静電容量が増加します。静電容量とは線路と対地間のキャパシタンスです。

キャパシタンスが多いほど力率は進みます。つまり進み電流が流れるのでフェランチ効果が起こりやすくなります。

受電場所の負荷が軽い場合

2つ目は受電場所の負荷が軽い場合です。これは例えば工場などが長期休転に入って、設備を運転しなくなった場合などになります。

工場ではモータが多数運転しています。モータは誘導性の負荷で、インダクタンス成分です、インダクタンス成分が多いので電流は遅れになります。

そのため通常は進相コンデンサ(SCとも言う)を投入して進み電流を増やして位相のバランスを取っています。

その状態を簡単に表したのが図8です。

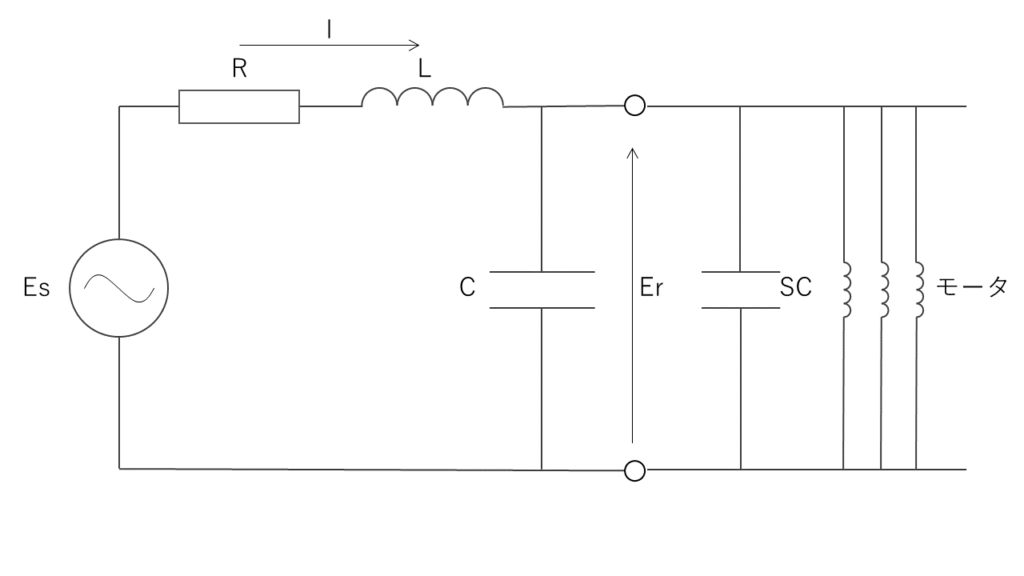

長期休転に入るとモータが停止して図9のようにインダクタンス成分が無くなります。

ここで進相コンデンサが入ったままだと、相対的に回路のコンデンサ成分が大きくなりますので電流が進みになります。

このためフェランチ効果が起こります。

おわりに

本サイトでは電気に関してこのような初学者でも分かりやすい解説を行っています。

もしこれを解説してほしい!という要望や質問がありましたらお問い合わせかXのDMでご連絡いただければと思います。

コメント