電験3種 各科目の解説

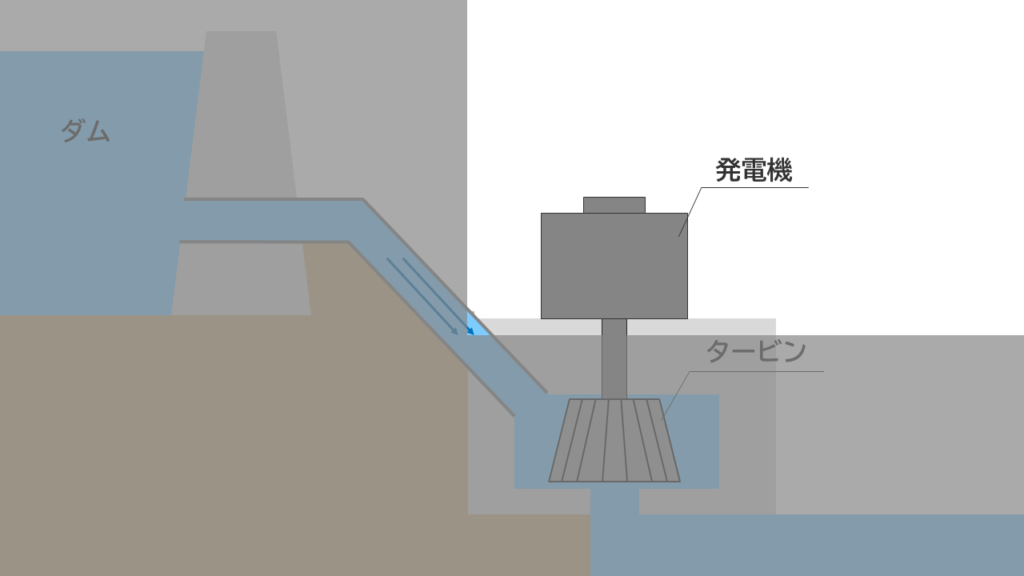

水力発電のざっくりとした仕組み

水力発電って名前はよく聞きますけど、正直どうやって電気を作ってるのかピンとこないんですよね。

そうですね。水力発電は日本でもよく使われている発電方法ですが、仕組みがイメージしづらいかもしれません。でも大丈夫!今回は「ざっくりとした仕組み」を一緒に学びましょう。

水力発電ってどんな発電?

そもそも水力発電って何なんですか?

簡単に言うと、「水の流れる力(エネルギー)」を使って発電する方法です。

もっと具体的に言うと、高い場所から低い場所に水が流れるときの「落差」と「流量(りゅうりょう)」を使ってタービンを回し発電機で電気を作ります。

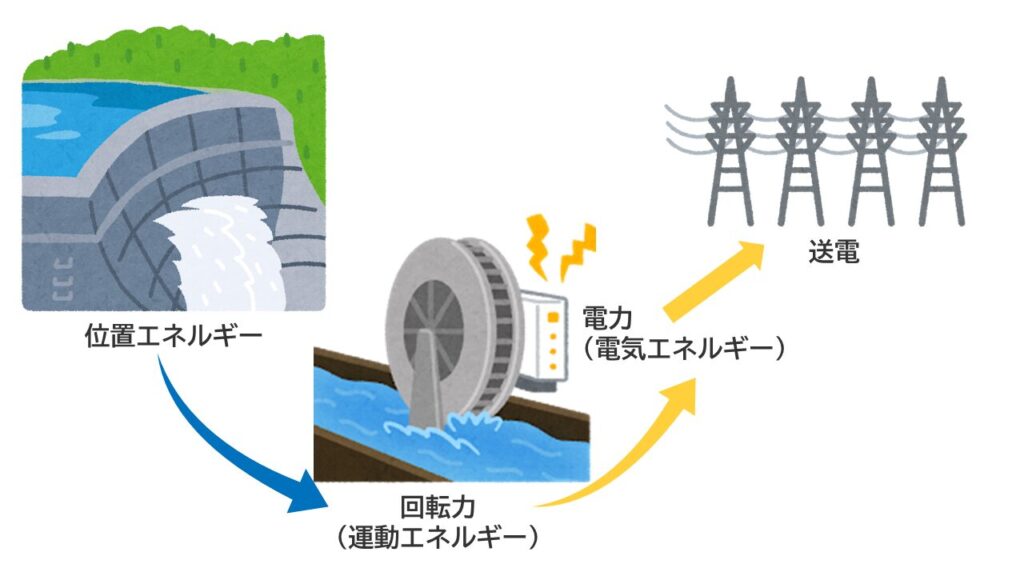

水力発電は、自然の力である「水の位置エネルギー」を利用します。水が高いところにあるほど、落ちたときに大きなエネルギーになります。水力発電では水の位置エネルギーをいったん運動エネルギー(回転力)に変え、その運動エネルギーを電力に変えていきます。

水力発電の仕組みをステップで理解しよう

えーと…つまり、ダムとかで水をためておいて、その水を流してタービンを回すんですね?

その通りです!もっと詳しくステップで説明しますね。

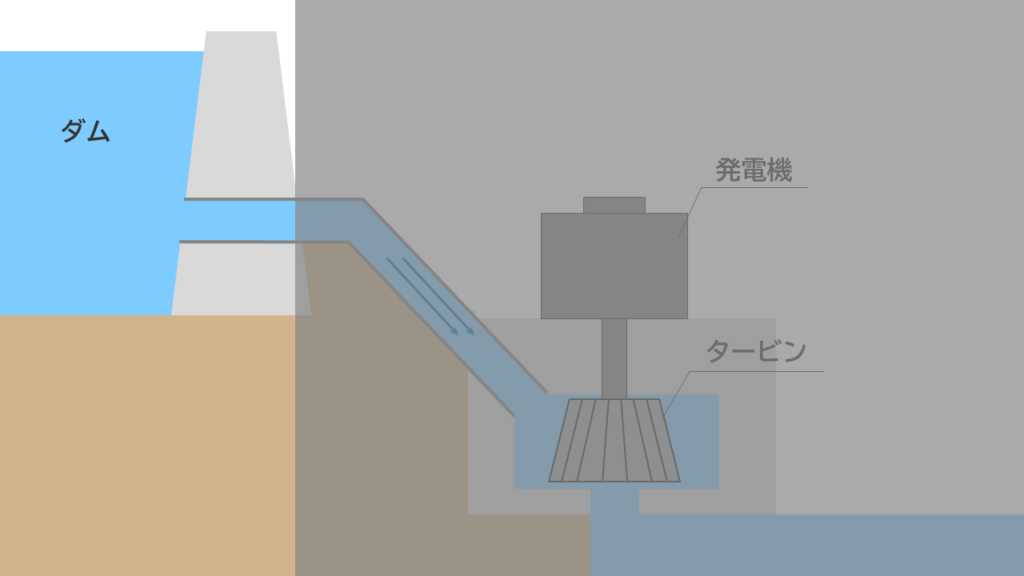

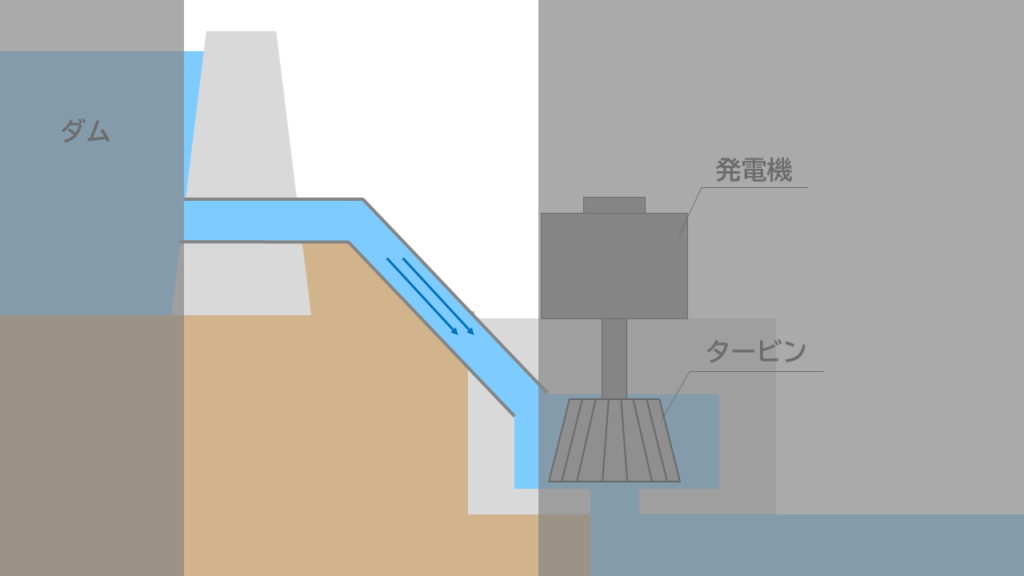

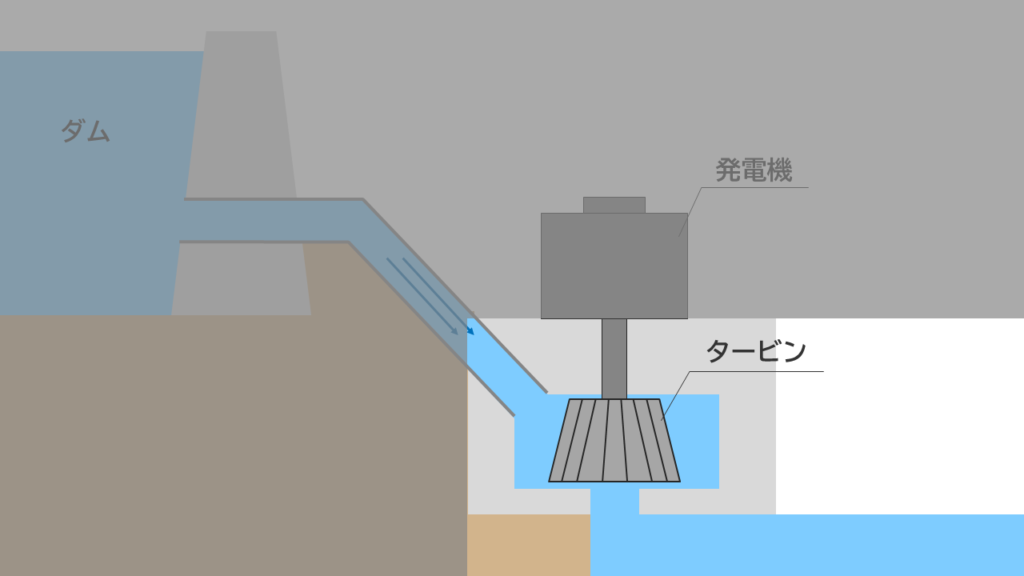

- ステップ1:ダムで水をためる

ダムを使って川の水をせき止め、高い位置に水をためます。これが「位置エネルギー」です。

- ステップ2:水を一気に流す

必要なときに水門を開けて、水を低い位置にあるタービンへ流します。水が落ちるときに「運動エネルギー」に変わります。

- ステップ3:タービンを回す

水の勢いでタービン(プロペラのようなもの)をぐるぐる回します。

- ステップ4:発電機で電気を作る

タービンに直結した発電機が回転し、そこで電気が生まれます。

なぜ水で発電できるの?

水が流れる力って、そんなに強いんですか?

そうですね。水の力は意外と強いんですよ。たとえば、高いところから落ちる滝を想像してみてください。すごい勢いで水が落ちていますよね。その勢いがタービンを回すエネルギーになります。

水力発電のポイントは「落差 × 流量」で発電できる電力が決まることです。

「落差が大きい=水が落ちる高さが高い」ほど、そして「流量が多い=流れる水の量が多い」ほど大きなエネルギーになります。

この2つを掛け合わせたものがタービンを回すエネルギーになります。タービンを回すエネルギーが大きいほど多くの電力を発電できます。

実際は水のロスや発電機の効率なども考慮する必要がありますが、ここではとりあえず、たくさんの水をより高いところから落とすほど多く発電できることを理解しておきましょう。

水力発電はどこで行っている?

日本だと、どこで水力発電してるんですか?

日本各地に水力発電所はあります。特に山が多くて川が急流な場所、たとえば長野県や富山県などの山間部には多いですね。中でも「黒部ダム」は有名ですよ。

日本は地形的に山が多く、雨も多い国なので水力発電に向いています。また、発電時にCO2を出さない再生可能エネルギーの一つとして注目されています。

まとめ

- 水力発電は「水が高いところから低いところに流れる力」を使って電気を作ります。

- 仕組みは、ダムで水をためる → 水を流す → タービンを回す → 発電機で電気を作る という流れです。

- 発電のカギは 落差(高さ)と流量(水の量) の掛け合わせです。

- 日本では、山が多い地域を中心に多くの水力発電所があります。

なるほどー!「水の力」でタービンを回して電気を作るって、なんか壮大ですね!

そうですね。次は、この「落差」や「流量」がどれくらい発電に影響するのか、もっと詳しく見ていきましょうか。

コメント